Para além de Paul McCartney

Tudo deu muito certo. A entrada no estádio sem tumultos e sem obstáculos físicos, o lugar na plateia era bem posicionado e com pessoas dispostas a impedir que os mais animados ficassem em pé em minha frente e me tirassem a visão do palco. Paul McCartney, aos 76 anos, estava inspirado e transpirando uma vitalidade que por si só era um show.

Nunca cogitei ir a um desses grandes concertos com receio de virar paçoca em meio à multidão, mas de tanto bater na tecla de que há necessidades mais específicas para alguns públicos, parece que o eco da persistência tem chegado em todos os cantos e feito mudar realidades, condições e encorajado qualquer um a sair da toca.

Poder estar diante de um astro mundial faz a gente viajar no próprio mundo em busca dos nossos momentos de estrela ou do caminho que se trilha a procura do nosso “céu”.

Faz a gente analisar satisfações e insatisfações de sermos mais um entre bilhares. E sir Paul ainda fez questão de, nas entrelinhas e nas atitudes, dizer: “tamo junto”, pessoal, dê aqui a sua mão.

Antes de entoar “Blackbird”, o ex-Beatles clamou pelos direitos humanos, o que fez um casal de velhos, ao meu lado, se beijar de forma comprometida e um grupo de garotas descoladas a gritar como se músico tivesse defendido a liberdade de suas próprias vidas.

Também próximos a mim, surdos explodiram em emoção quando nos telões Natalie Portman e Johnny Depp traduziam para língua de sinais a romântica “My Valentine”, que foi dedicada a Nancy, mulher de Paul. De tão sublimes, os gestos encenados pareciam de entendimento universal e queriam dizer, sempre, amor.

E o que falar a respeito de um dos únicos momentos em que o foco maior das luzes ficou por vários minutos longe de Paul, foi direcionado para uma dança hipnótica do robusto baterista Abe Laboriel Jr., que é negro, com uma barba nada convencional, mas com uma energia que transcende todo o esbranquiçado, meio amarelado, da banda.

Já caminhando para a parte final do espetáculo, mas antes de o público explodir em euforia com “Live and Let Die”, bandeiras nas mãos dos integrantes da banda —a do Brasil, agitada por Paul— tremularam sobre o palco, entre elas uma confeccionada com as cores do arco-íris, símbolo máximo do respeito à diversidade de gênero.

Novamente, o artista dava oportunidade para confraternizar, vibrar e celebrar a beleza da multiplicidade humana.

Cuidadosamente, a produção da mega-apresentação fez com que o músico de Liverpool acenasse às várias formas de ser gente, tornando o show um momento de acolhimento inesquecível até na hora da despedida: “Agora temos que vazar”, disse ele, tão contemporâneo como qualquer jovenzinho que ali estivesse para requebrar com “A Hard Day’s Night”.

Impossível ir embora, porém, sem que uma sensação de que “somos um só” em nossas tão divergentes vozes fosse marcada para sempre.

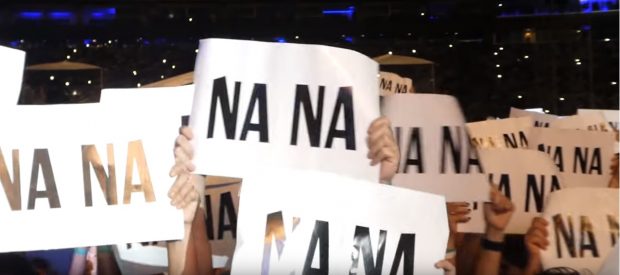

Velhos e descolados, cabeludos e nerds, bonitos e feios, quebrados e convencionais, gays e héteros entoaram um “nana na, nana na” como se fosse um grito de apelo ao planeta de quem quer mais harmonia, de quem quer pegar as tristes canções e fazê-las melhores. Hey Jude!

Minha melhor amiga, que foi ao show com a mãe, de 70 anos, “me prometeu” que Paul volta, talvez, aos 80, e ainda terá a energia de fazer balançar a alma em torno de reflexões sobre algo bem maior que o iê-iê-iê. Que realmente ele volte e, mais uma vez, reforce que “tudo bem” ser aquilo que se é.